新型コロナ禍を契機に、多くの企業でテレワーク(リモートワーク)が急速に普及しました。今や就職活動中の学生にとって、「その会社はテレワーク制度を導入しているか」は企業選びの重要な判断軸の一つとなっています。

実際、テレワークは通勤時間の削減や柔軟な働き方の実現など多くのメリットがあります。しかし一方で、特に新入社員や若手社員にとって見逃せないデメリット(課題)も存在します。

この記事では、日本国内におけるテレワーク普及状況や新卒採用への影響を確認しつつ、新卒がテレワーク導入企業を選ぶ際に注意すべき代表的なデメリットを掘り下げます。実際に働き始めた先輩たちの声や専門家の調査データを引用し、テレワークの利点と課題を比較検討します。最後には、「テレワーク前提でも選べる柔軟な働き方」がベストであるとの結論に触れ、就活生へのアドバイスをまとめます。

日本企業におけるテレワーク普及と新卒採用への影響

まず、テレワークの普及状況を見てみましょう。厚生労働省の調査によれば、コロナ禍以前(2019年末)の日本におけるテレワーク実施率は約10%程度でしたが、2020年5月の緊急事態宣言下では約28%まで急増しました。その後、2020年5月をピークに徐々に低下し、直近では全体のテレワーク実施率は約2割前後で落ち着いています。

例えば2024年7月時点の正社員のテレワーク実施率は22.6%で、前年同時期(22.2%)からわずかに増加し、コロナ後の一時的な減少傾向に歯止めがかかった状況です。大企業ほどテレワーク率が高い傾向にあり、従業員1万人以上の企業では2024年7月時点で約38.2%がテレワークを実施しています。

一方で、若手社員や新入社員に限定したテレワーク実施状況を見ると、全体平均より低い傾向が見られます。リクルートワークス研究所の分析では、20代社員のテレワーク実施率は2020年5月の34.3%から、2022年7月には12.0%へと約3分の1に減少しました。これは同期間の全世代平均の減少率を上回り、若手層で特に出社回帰が進んだことを示しています。背景には、新入社員の職場適応や育成のために企業が意図的に出社勤務を促したケースが多いことが考えられます。

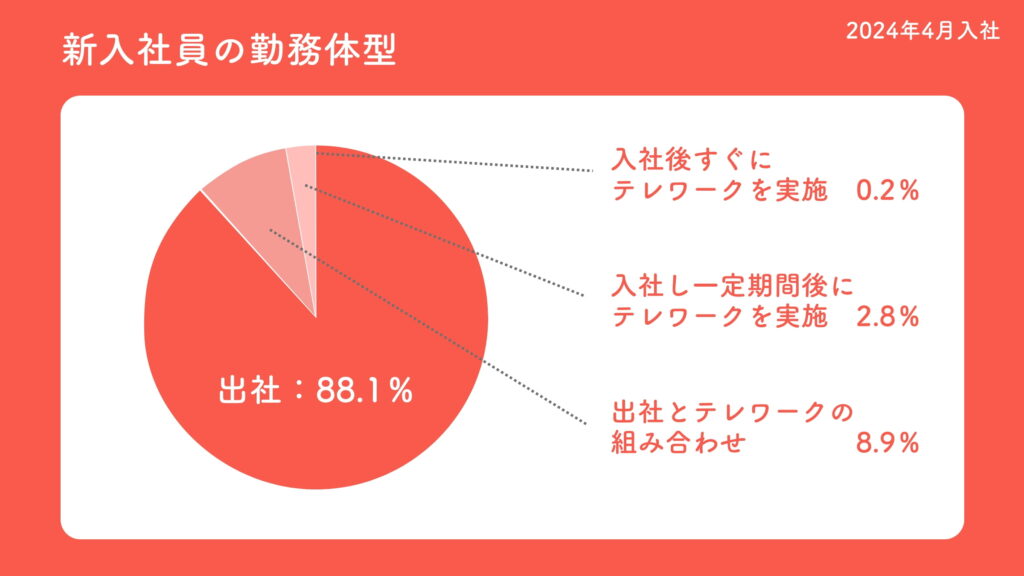

参照:株式会社学情「新入社員の勤務形態に関しての調査」(調査期間:2024年2月22日~2024年3月1日)

図1: 2024年入社 新入社員の勤務形態(企業アンケート調査) – ある調査によれば、2024年4月入社の新入社員について約9割の企業が「原則出社勤務」と回答しています(図中黄色部分)。テレワークと出社を組み合わせる(ハイブリッド勤務)企業は8.9%(橙色部分)にとどまり、「入社後すぐ完全テレワーク」はわずか0.2%(緑色部分)でした。企業からは「入社1年間は原則毎日出社としている」「出社したほうが気軽に質問できると思う」「まずは会社の雰囲気に慣れてほしい」といった声が寄せられており、新人研修も約8割の企業が対面形式で実施しているとのことです。実際、「2023年度から新人研修をリアルに戻した結果、入社1年目の離職が減った」という企業の声も紹介されています。このように、新卒社員に対しては当初は出社中心で職場に慣れさせ、その後状況に応じてテレワークを取り入れるという企業が多いのが現状です。

以上のように、日本企業全体ではテレワークが一定程度定着しつつある一方、新入社員については慎重な姿勢が伺えます。では、学生や若手求職者にとってテレワーク制度はどのように映っているのでしょうか。次章では、テレワークの一般的なメリットを整理し、就活生の期待を確認した上で、本題であるデメリットに話を移します。

テレワークのメリットと就活生の期待

テレワークには多くのメリットがあり、だからこそ学生からも注目されています。厚生労働省の調査データによれば、テレワークを経験した労働者が感じたメリットとして最も多かったのは「通勤時間を節約できる」で、その割合は89.1%に上りました。次いで「通勤による心身の負担が少ない」(82.4%)、「隙間時間を有効活用できる」(60.1%)と続き、通勤ストレスの軽減や時間の有効活用といった点で多くの人が恩恵を感じています。他にも「家事の時間が増える」(43.5%)、「家族とのコミュニケーションがとりやすい」(34.0%)、「趣味や自己啓発の時間が持てる」(27.1%)など、ワークライフバランスの向上に関連するメリットも挙げられています。

仕事面でも、「急な頼まれ仕事や無駄な会話が減り業務に集中できる」(55.2%)、「仕事の生産性・効率性が向上する」(36.4%)といった回答があり、生産性向上の実感を持つ人も少なくありません。こうしたポジティブな側面から、テレワークを今後も続けたいと考える労働者は多いです。実際、テレワークを現在実施している人の87.2%は「今後も継続希望」と回答しており、現在実施していない人でも約半数が「機会があればテレワークをしてみたい」と答えています。

。理由として「満員電車など人の多い通勤を避けたい」「通勤がなくなれば自分のスキルを高める時間が増える」「今どきの働き方だと感じる」などが挙げられています。コロナ禍を経験した世代にとって、リモートワークはもはや特別なものではなく“新しい日常”の一部となっており、就職先でもテレワーク環境が整っていることを期待する傾向があります。

もっとも、就活生が企業選びで重視するポイント全体で見ると、「安心して働ける環境」「福利厚生」「社風・職場の雰囲気」などが依然上位を占め、テレワーク制度(柔軟な働き方)は中位に位置するという調査結果もあります。例えば東京商工会議所の新入社員意識調査(2024年)では、「柔軟な働き方(テレワーク、フレックス等)」を重視すると答えた新入社員は約4%で、「初任給・待遇」「社風」「福利厚生」といった項目より下位でした。つまり、「あれば嬉しいが絶対条件ではない」というニュアンスかもしれません。しかし、テレワークは企業の採用広報でも盛んにアピールされるようになっており、「ウチは在宅勤務OKです!」と掲げる求人も増えています。学生側も「どうせならテレワークできる会社がいいな」と考えるケースが増えているでしょう。

このようにメリットの多いテレワークですが、裏を返せばデメリットや注意点も存在します。特に職場経験の浅い新入社員にとって、テレワーク環境には独特の難しさがあります。次の章から、テレワークの代表的なデメリットを順に見ていきましょう。

デメリット① 孤独感・コミュニケーション不足 – 人との繋がりが希薄に

テレワークの課題として真っ先に指摘されるのが、対面コミュニケーションの減少による「孤独感」や「意思疎通のしにくさ」です。オフィスであれば同僚や先輩上司と気軽に会話したり、ちょっとした相談をしたりできますが、在宅勤務では意識して連絡を取らない限り人と話す機会が大幅に減ります。その結果、職場での孤立感を覚える若手社員も少なくありません。

実際、週4日以上リモートワークを行う20代の一人暮らし社員を対象にした調査では、**67.9%もの人が「リモート生活で孤独感を感じたことがある」と回答しています。内訳を見ると「しょっちゅう感じる」が23.6%、「たまに感じる」が44.3%で、約7割が何らかの孤独を経験しているのです。孤独感を感じる理由としては、「人と話す機会が少ないから」「テキストでの表面的なやりとりが多いから」といったコミュニケーションの希薄さが上位に挙がりました。中には「まるでたった一人で生きているように感じる」と深刻な声もあり、オフィス勤務時とのギャップから強い孤独を感じるケースもあるようです。この調査では幸い7割以上が「孤独を相談できる相手がいる」**と答えていますが、それでも半数以上が「社内交流の機会やイベントを増やしてほしい」と望んでおり、人との繋がりへの渇望が伺えます。

コミュニケーション不足は主観的な孤独感だけでなく、業務上の情報伝達や人間関係構築にも影響します。厚労省のデータでも、テレワークのデメリットとして「同僚や部下とのコミュニケーションがとりにくい」(56.0%)「上司とのコミュニケーションがとりにくい」(54.4%)がトップ2を占めました。まさに社内コミュニケーションの希薄化は、多くの労働者が感じる大きな課題なのです。また、労働政策研究・研修機構(JILPT)の企業調査(2020年)でも、「リモートワーク活用上の課題」の1位は「従業員同士のコミュニケーションが希薄になっている」で37.8%という結果が出ています。さらに「部下の仕事の進捗管理が難しい」(34.9%)、「人事・業績評価が難しい」(23.0%)、「チーム業務に馴染まない」(21.0%)、「部下の教育・指導がしづらい」(20.7%)など、コミュニケーション不足に起因するさまざまな問題が指摘されています。

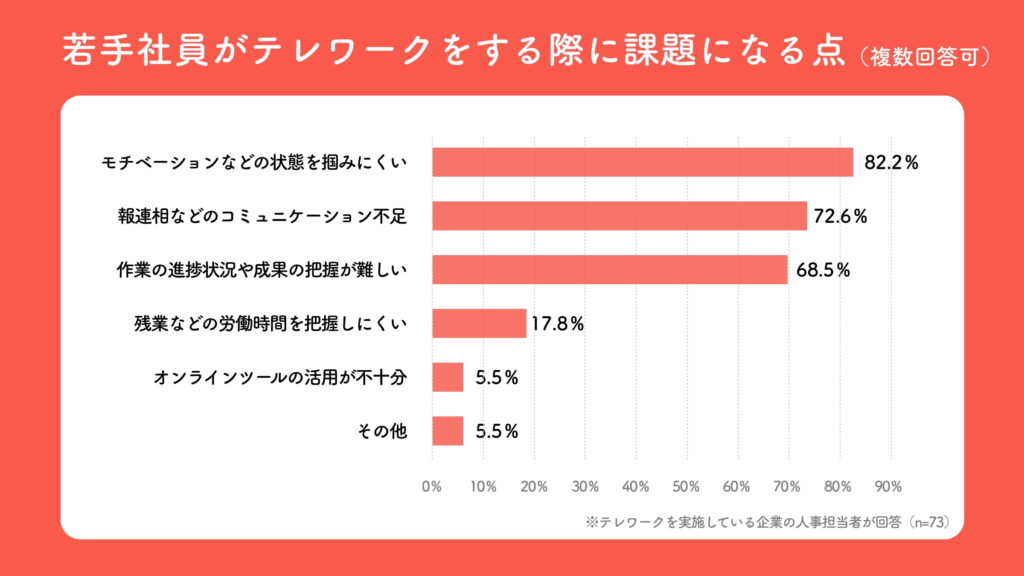

参照:株式会社学情「新入社員の勤務形態に関しての調査」(調査期間:2024年2月22日~2024年3月1日)

図2: 若手社員がテレワークをする際の課題(企業人事担当者の回答、複数回答)– 新入社員を含む若手社員のテレワークについて、企業の人事担当者に聞いた別の調査では、「モチベーションなど部下の状態がつかみにくい」(82.2%)、「報連相などコミュニケーション不足」(72.6%)が課題の上位を占めました。次いで「作業の進捗状況や成果の把握が難しい」(68.5%)が挙げられており、リモート下では上司が若手の様子や仕事ぶりを把握しづらい実態が浮かび上がっています(図2参照)。このように、テレワーク環境では上司・部下間、同僚間のコミュニケーションが不足しがちで、お互いの状況把握や信頼関係づくりに時間がかかる傾向があります。

新入社員にとっては、オフィスで雑談したり先輩に気軽に質問したりする機会が少ないことで、職場での人間関係構築に不安を感じるケースもあります。2022~2023年入社の新入社員を対象にした意識調査でも、在宅勤務が多かった新人ほど「上司・先輩と良い関係が築けない」という悩みが顕著でした。配属後6~12か月時点で在宅勤務主体だった新人の15.5%が「上司・先輩との関係構築」に課題を感じると回答し、これは出社主体の新人には見られない高い割合でした。また同じ調査では、在宅派の新人は「萎縮して自分を出せない」「担当業務の知識や手順がわからない」「思ったような成果が出せない」といった項目も14.9%で上位に挙がっており、在宅勤務による人間関係の希薄さや不安が業務にも影響している様子が伺えます。

実際にテレワーク下で働いた新人からは、生々しい声も上がっています。ある新卒社員は、入社直後からのフルリモート勤務について「本当に辛かった。オンライン会議で発言するタイミングもレベルも分からない。チャットで届く指示や指摘は相手の表情も声色も見えないから刺さるようにきつく感じた」とSNS上に綴っています。その新人は最終的に心身の負担から会社を辞めてフリーランスになったそうで、「今もリモートで頑張っている新卒メンバーには、周囲の先輩方に少しでも気にかけてあげてほしい」と訴えていました。このような声からも、オンライン上だけのやりとりでは伝えづらい・伝わりづらいことが多く、新人ほどコミュニケーション面で苦労しやすいことが分かります。

さらに別の若手社員の体験談では、「前職で完全テレワークを経験したが、一人で黙々と働く孤独感や会社への帰属意識の低下が大きく、それが退職理由になった」と語られています。その方は現職では毎日出社する働き方に変え、「先輩の仕事ぶりを隣で観察できるし、雑談を交えたコミュニケーションで安心感が生まれた」と述べています。仲間と顔を合わせること自体がモチベーションにつながる側面もあり、特に新人期は人とのつながりが重要だと言えるでしょう。

以上のように、テレワーク下では**「人と話す」「人と会う」機会の少なさ**が若手社員にとって大きなストレスとなり得ます。テレワーク制度がある企業を選ぶ場合、その会社が新人に対してどのようにコミュニケーション機会を提供しているか(例えば定期的なオンライン面談や出社日設定など)を確認しておくことが大切です。孤独感に陥らないよう、メンター制度や雑談チャット推奨など工夫している企業であれば安心材料になるでしょう。

デメリット② 評価の不透明性 – 「見えない」ことへの不安

次に、新卒にとって見逃せないのが人事評価やフィードバック面の不透明さです。テレワークでは上司や周囲の目が届きにくくなるため、自分の働きぶりが正しく評価されているか不安に感じる新人もいます。

JILPTの企業調査結果にもある通り、在宅下では部下の業績評価が難しいと感じる管理職は多く、23.0%の企業が「従業員の人事・業績評価が難しい」ことをリモートワークの課題に挙げました。評価者側から見ると、日々顔を合わせていれば把握できた些細な努力や成長も、オンライン経由だと見落とされがちです。例えば、オフィスなら「今日は自主的に残業して頑張っているな」「朝早く来て勉強しているな」と気付くことも、リモートでは勤怠記録上は把握できても肌感覚として伝わりにくいものです。

新人の立場からすれば、上司とのコミュニケーション頻度が少ないことでフィードバックの機会も減少します。対面なら雑談ついでに「最近よく頑張ってるね」と声をかけてもらえたかもしれないところ、リモートだと用事がない限り接点がありません。そのため「自分はちゃんと評価されているのか?」「困っていても気付いてもらえないのでは?」といった不安が募りがちです。

先述のSNSに投稿した新人の例でも、チャットで指摘を受けた際に相手の表情が見えず言葉だけが刺さってしまうと感じたとありました。これは評価・指導の文脈ではありませんが、画面越し・テキスト越しのやりとりではニュアンスが伝わりにくい一例でしょう。新人にとっては、叱咤激励のつもりの指導も「怒られてばかり…」と受け止めて萎縮してしまう危険があります。

また、テレワーク環境では成果主義が強まるとも言われます。極端に言えば「サボっていても上司には見えない」一方で「成果を出さなければ評価されない」ため、成果が出せない新人は埋もれてしまう可能性があります。もちろん会社側も新人を放置するわけではありませんが、例えば**「ほぼ在宅の新人は伸び悩む」という印象**を上司が持ってしまえば、公平な評価が難しくなる恐れもあります。

人事コンサルティング会社の調査では、若手社員のテレワークにおける課題として「作業の進捗状況や成果の把握が難しい」(68.5%)が挙げられていました。これは裏を返せば、若手本人に対して適切な目標管理や評価フィードバックがしづらいことを意味します。「何をどこまでやれば褒められるのか/怒られるのか分からない」と新人が感じてしまう状況は望ましくありません。

以上を踏まえると、新卒でテレワークOKの会社に入る場合には、評価制度やフォロー体制にも注目すべきです。例えば「リモート下でも週1回は上司が進捗面談をする」「OKRや目標管理ツールで業務可視化を図っている」といった仕組みがあれば、離れていても自分の頑張りを認識してもらいやすくなります。逆にそうした仕組みがないと、自分から積極的にアピールしない限り評価が伝わらない可能性があります。就活の場で企業に質問する際は、「テレワーク時の新人育成や評価はどのように行っていますか?」と聞いてみるのも一つの手でしょう。

デメリット③ 自己管理の難しさ – 在宅で働くためのセルフコントロール

テレワークではオフィスという「働くための空間」を離れ、自宅等で業務にあたることになります。そこで問われるのが、**自分自身で仕事の時間やタスクを管理する力(セルフマネジメント能力)**です。新入社員にとって、この自己管理は意外にハードルが高いものです。

まず、生活リズムの維持が課題になります。通勤がない分、極端な話いつ起きても誰にも怒られません。しかし社会人として始業時間までに万全の状態で仕事に臨むには、自己 discipline(規律)が必要です。新入社員意識調査でも、コロナ禍以降「生活のリズムがつかめない」という不安が上位に挙がっています。在宅勤務では通勤がないメリットの裏で、「朝起きるモチベーションが湧かない」「仕事とプライベートの切り替えが難しい」といった声も聞かれます。

また、自宅環境ならではの誘惑や中断要因もあります。家族と同居していれば話しかけられたり用事を頼まれたりするかもしれませんし、一人暮らしでもテレビやスマホ、ベッドなど誘惑は多々あります。厚労省調査でも、テレワークのデメリットとして「家族がいるときに集中しづらい」(27.6%)や「OA機器が整っていない」(38.6%)といった在宅環境での集中阻害要因が挙がっています。実際、新入社員の自由回答にも「自宅だと集中できない」「Wi-Fiや机など作業環境が整っていない」という声が見られました。

新人の場合、仕事の進め方そのものに不慣れです。オフィスであれば逐一先輩に確認しながら進められることも、リモートだと「この程度で質問していいのか」と迷っているうちに時間が過ぎてしまうことがあります。あるIT企業の指摘では、「テレワークでは新人の手が止まっていても上司が気付きにくく、新人から助けを求めるハードルも高い」ため、結果として新人がサボっているように見えてしまうリスクがあるといいます。「何をどう進めればいいか分からないけど聞けない」──そんな状況に陥ると、生産性が下がるだけでなく本人の成長にもマイナスです。

さらに、テレワークでは自分のペースで休憩を取れる反面、際限なく働いてしまう危険も指摘されています。オンとオフの境界が曖昧になることで、「気付いたら深夜まで作業していた」「常にPCをチェックしてしまい休んだ気がしない」といったケースです。新人は仕事に慣れるまで時間がかかるため、結果的に長時間労働になりがちですが、オフィスなら誰かが声をかけてくれたり終業時間で強制的に切り替えたりできます。しかし在宅では自分で「もう終わり」と決めない限りずるずる働き続けてしまうこともあります。こうしたセルフコントロールの難しさも、テレワークの見えにくいデメリットと言えるでしょう。

これらに対処するには、会社と本人双方の取り組みが必要です。会社側は新人でも仕事しやすい環境づくり(例:作業用PC・ネット環境の支援、オンラインでのこまめな声掛け)を整えること、本人側は自己管理の工夫(例:始業前に着替える、業務時間をタイマーで区切る)などが効果的でしょう。テレワークOKの会社を選ぶ際には、在宅勤務時のサポート制度(在宅勤務手当、メンタルヘルスフォロー、相談窓口の有無など)も確認すると安心です。特に新卒のうちは「自宅だとうまく集中できないタイプかも…」と感じる場合、無理にフルリモート前提の企業を選ぶのではなく、オフィス勤務との併用が可能な柔軟な企業を視野に入れることをおすすめします。

デメリット④ 成長機会の減少 – OJTや学びの機会が限られる

新人にとって最も重要とも言えるのが、現場での学び(OJT=オン・ザ・ジョブ・トレーニング)です。先輩社員の仕事を間近で見て盗んだり、その場でアドバイスを受けたりすることで、業務スキルやビジネスマナーを体得していきます。しかしテレワークでは、こうした生の学習機会が減少してしまう懸念があります。

オフィスに出社していれば、先輩の電話対応や商談の様子を横で聞くことができます。新人自身が直接関与しない場面でも、「ああ、こんな風にお客様に説明しているのか」「クレーム対応はこうやるんだな」と仕事の進め方を肌で感じ取ることができます。ところが在宅勤務では、自分の担当業務以外のやりとりは見えません。同じフロアにいればこそ得られたであろう暗黙知の共有が難しくなります。実際、ある若手社員は「出社して先輩の背中を見る環境で働くことで、無意識に多くを勉強できていると気付いた」と語っています。テレワーク下ではこの「先輩の背中」が見えないため、自分から積極的に情報を取りに行かないと学びの量が減ってしまうのです。

また、テレワークだと新人に何を教えたか見えづらい問題もあります。対面なら隣の席で逐一指導できたことも、オンライン越しだと「必要最低限の指示」になりがちです。先輩側も「新人がどこまで理解できているか」掴みにくく、結果として新人が「実は基本的な手順が分かっていないまま放置されていた」という事態が起こりえます。前述の在宅派新人の調査でも、「担当業務の知識・手順がわからない」という項目が14.9%と上位に挙がっていました。これは、リモート下で新人が教わるべきことを充分に教われていない可能性を示唆しています。

さらに、新人同士の横の繋がりや社内ネットワーク構築にも影響があります。同期入社の仲間と切磋琢磨したり、他部署の先輩と雑談する中で視野を広げたりといったオフィスならではの刺激が少なくなります。テレワーク環境下では部署を超えた交流が発生しにくいため、「自分のチーム以外に知り合いができない」「社内で自分の存在感が薄い」と感じる新人もいます。それは中長期的に見ると、キャリアの展望が開きにくくなる懸念につながります。

そしてもう一つ見逃せないのが、会社への愛着や帰属意識の醸成です。新卒の多くは職場が人生初のフルタイム勤務の場となりますが、在宅中心だと会社の雰囲気や文化を肌で感じる機会が乏しくなります。前述の若手社員が「孤独感と帰属意識の低さで退職した」と語ったように、新人時代に社風に馴染めないと早期離職のリスクも高まります。実際、対面での新人研修に戻したことで1年目離職が減ったという企業の例もありました。テレワーク環境ではどうしても会社への一体感が弱まりがちで、「この会社で頑張りたい」というモチベーション維持が難しい場合があります。

これらの理由から、新卒にとってテレワークは成長機会という点でデメリットを抱えます。ただし、企業側も手をこまねいているわけではなく、オンライン研修の充実やメンター制度、定期的な出社日設定など様々な工夫を凝らしています。例えばある企業では「オンラインとリアルを組み合わせた新人研修」を行い、最初の数か月は集中的に出社研修で人脈形成、その後はリモートワークに移行しつつフォローアップ研修を続けるという取り組みもあります。また、先輩社員とのバディ制度を設け、新人がいつでも相談できる相手を明確にしている会社もあります。

就活生の皆さんは、志望企業の説明会やOB訪問などで「新人育成はどのようにしていますか?」と質問してみましょう。テレワーク環境下であっても、「オンラインOJTマニュアルがある」「ウェブ会議で朝会・夕会を実施している」「1on1面談で悩みを聞いている」など具体的なサポート体制を示してくれる企業は、新人の成長機会を大切にしていると言えます。逆に明確な回答が得られない場合、入社後に自分から積極的に動かないと学びの機会が得にくい可能性があることを念頭に置きましょう。

新人たちの本音:テレワークで感じたギャップ

ここまでテレワークの代表的なデメリットを見てきましたが、実際にそれを経験した若手社員の生の声を改めてまとめてみます。

「周りに誰もいない孤独がつらい」

在宅勤務中心だった新入社員の中には、「まるで自分一人で働いているようだ」と孤独を感じたという声が多数あります。特に一人暮らしの場合、業務中ほぼ誰とも会話せず1日が終わることもあり、「人との何気ない会話がこんなに貴重だったとは思わなかった」と振り返る人もいます。孤独感はメンタル面にも影響し、「夜眠れなくなった」「ストレスで体調を崩した」という極端な例も報告されています。

「聞きたいことが聞けない、相談できない」

新人は分からないことだらけですが、リモート環境だとちょっとした疑問をすぐ聞くのに躊躇します。「この程度でチャットするのは気が引ける」「相手が今忙しいかもしれないと思うと連絡できない」と悩み、結果として問題を抱え込んでしまうケースがあります。ある新人は「何がわからないかもわからない状態になった」と表現しており、フォロー体制が薄いと感じたといいます。

「フィードバックが怖い・少ない」

チャットやメールで受け取る指示・フィードバックは、感情のニュアンスが読み取りづらく緊張するという声があります。「絵文字ひとつで印象が全然違う」という冗談もあるほどで、テキストだけだと厳しく冷たい印象になりがちです。また、「自分の仕事ぶりについて何も言われないと不安になる」という新人も多く、リモート環境では上司からの承認欲求が満たされにくい傾向があります。

「頑張りが見てもらえない気がする」

在宅だと上司に見られていない分、「さぼってもバレないが、頑張っていても評価されない」というジレンマを感じるという本音も聞かれます。実際にはシステム上で稼働状況を把握していたりするものの、新人にとっては「今日こんな工夫をした」という小さな努力も伝わりづらい状況です。ある若手社員は「上司が自分の存在を忘れているのではと不安になった」と語っていました。

「学ぶ機会・成長実感が少ない」

特にOJT面で、リモート勤務では経験不足を痛感したという声があります。「先輩の仕事ぶりを見る機会がなく、自分が成長している実感が持てなかった」「研修で教わったこと以外は自分から聞かないと何も教えてもらえない状況だった」といったものです。中には「在宅勤務が多かったせいか、自分だけ仕事を覚えるのが遅れている気がする」と焦燥感を吐露する新人もいました。

このように、新人たちのリアルな声からはテレワークの理想と現実のギャップが浮かび上がってきます。就活中は「リモートできたら楽だろうな」などと思い描いていても、いざ働いてみると孤独や不安と向き合わねばならない場合があるのです。もちろんテレワークの感じ方は人それぞれで、「自分のペースで仕事ができて快適」「静かな環境のおかげでむしろ集中できる」という新人もいます。ただ、自分がその環境に合うかどうかは、実際に経験してみないと分からない部分も大きいでしょう。だからこそ、「テレワーク=バラ色の働き方」と短絡的に捉えず、メリット・デメリット双方を理解した上で職場を選ぶことが重要です。

専門家の視点とデータから見るテレワークの課題

ここで、テレワークに関する専門家の指摘やデータを簡単に整理してみます。コロナ禍以降、行政や研究機関もテレワークの影響を様々な角度から調査しており、その知見は新卒で働く皆さんにも参考になります。

厚生労働省は2021年に「テレワークの適切な導入及び実施のガイドライン」を改定し、テレワーク時の労務管理や働きやすい環境づくりについて指針を示しました。その中で強調されているのは、労使がお互い納得した形でテレワークを定着させていく重要性です。テレワークは単なる福利厚生ではなく、働き方改革の一環として戦略的に活用すべきものと位置付けられています。例えば、業務上必要なコミュニケーションを円滑にする工夫(WEB会議ツールの整備や定期的な対話機会の設定)や、公平な人事評価制度の構築、長時間労働の防止策などが課題として挙げられています。

労働政策研究・研修機構(JILPT)のレポートでは、「テレワーク下では上司ほど部下の孤独に気付きにくい」という興味深い指摘もあります。テレワーク適性が高い管理職(自分自身は在宅勤務でも生産性を維持できるタイプ)は、部下の孤独や不調に鈍感になりがちだというのです。優秀な若手がテレワークの孤独で潰れてしまわないよう、「リモートに馴染めなくても堂々と言える職場づくり」が大事だと結論付けています。つまり、「テレワークがどうしても辛い」という新入社員がいた場合に、無理させず出社勤務へ切り替えさせる柔軟さや、悩みを打ち明けられる風通しの良さが、企業側にも求められるということです。

リクルートワークス研究所の最新記事(2025年1月)では、世界的にオフィス回帰(RTO: Return To Office)の流れが強まっていることが報告されています。テスラやグーグルなど海外の大手企業がテレワーク縮小に舵を切った背景には、「オンラインでは協働が難しくイノベーションの妨げになる」「企業文化やチームの一体感が損なわれる」といった経営者の問題意識があるとされています。実際、フランスでの経営者調査では62%が「2026年までにテレワークは段階的に廃止され、週5日出社が再び標準になる」と予測したとのことです。もっとも、同じリクルートの分析では、日本においては社員の多くがテレワークの効率性や満足度を実感しており、コロナ収束後もテレワークを希望する人が増えているため、「単純に元に戻せば良いわけではない」と指摘しています。現にテレワーク経験者の満足度は2020年の57.0%から2022年には75.0%へ約18ポイントも上昇しており、多くの人がその恩恵を感じているのです。

これら専門家の意見を総合すると、テレワークは長所短所が表裏一体であり、課題を認識した上で上手に活用することが求められていると言えます。厚労省や有識者は「コミュニケーション問題への対策」「公平な評価制度」「孤独やメンタルヘルスへの配慮」などを挙げ、テレワークの質を高めるための提言を行っています。就活生としても、こうした観点から志望企業を見渡してみると、「この会社のテレワーク制度は自分に合いそうか?課題への手当ては十分か?」と判断する材料になるでしょう。

おわりに:柔軟な働き方を選べる環境がベスト

テレワークの普及により、私たちの働き方の選択肢は確実に広がりました。新卒であっても、従来は考えられなかった在宅勤務や遠隔地からの就労が可能になり、地理的・時間的な制約を超えて働ける時代が到来しています。これは大きな追い風であり、テレワークのメリットは今後も新しい働き方の柱の一つであり続けるでしょう。

しかし本稿で見てきたように、テレワークには特有のデメリットや課題も存在します。特に新人の皆さんにとって、オフィスで得られる成長の機会や仲間との連帯感は職業人生をスタートする上で非常に大切です。それらをないがしろにして無理にテレワークだけを推進するのは、本末転倒になる恐れがあります。

結論としては、やはり**「テレワークか出社か」の二者択一ではなく、両方をうまく取り入れた柔軟な働き方がベストだと考えられます。例えば「基本は出社だが在宅希望の日も選べる」「研修期間は出社、その後は週◯日在宅OK」といったハイブリッド型であれば、テレワークの利点を享受しつつデメリットを補いやすくなります。実際、企業側でもハイブリッドワーク**を導入するところが増えており、「リモートと出社の最適バランス」を模索する動きが活発ですworks-i.com。社員の声に耳を傾けつつトライアルを重ねている企業は、新人に対しても柔軟に対応してくれる可能性が高いでしょう。

就職活動においては、ぜひ企業ごとの働き方ポリシーを注視してください。「テレワーク制度あり」の一言でも、その中身は千差万別です。在宅勤務日でも気軽に出社して構わない社風なのか、逆にフルリモートが前提で地方在住者も採用しているのか──自分の希望と合致するか確認しましょう。また、「テレワークを選ぶか出社するかを各自が選べる」「家庭の事情に応じて勤務形態を調整できる」など社員に裁量を与えている企業は、働きやすさの面で魅力的です。

最後になりますが、新卒のみなさんには**「未知の環境を恐れず挑戦する姿勢」と「自分に合った働き方を見極める目」**の両方を持っていただきたいと思います。テレワークには夢も可能性もありますが、現実的な課題にも目を向けつつ、自分が成長できる職場かどうかを判断してください。テレワークか出社かに関わらず、皆さんが安心して力を発揮できる環境で社会人生活をスタートできることを願っています。そして将来、みなさん自身が働き方を選択・改善していける時代を築いていってください。柔軟な働き方を味方に、新しいキャリアの一歩を踏み出しましょう。

参考資料・出典

| 厚生労働省「労働経済白書」等データ | mhlw.go.jpmhlw.go.jp |

| 労働政策研究・研修機構の調査 | jsccs.jpjsccs.jp |

| リクルートワークス研究所レポート | works-i.comworks-i.com |

| 学情「新入社員の勤務形態」調査 | prtimes.jpprtimes.jp |

| 日本能率協会マネジメントセンター意識調査 | prtimes.jp |

| その他各種報道やプレスリリース | news.mynavi.jp |